CHRONIQUE DU DOMMAGE CORPOREL, DU DROIT DES VICTIMES ET VICTIMOLOGIE, C. Lienhard et C. Szwarc

Claude LIENHARD

Avocat spécialisé en droit du dommage corporel,

Professeur émérite de l’Université Haute-Alsace,

Directeur honoraire du CERDACC (UR 3992)

et

Catherine SZWARC

Avocate spécialisée en droit du dommage corporel

I – Droit du dommage corporel

- ACPR, Rapport sur les données relatives à l’assurance de responsabilité civile médicale, 19 févr.2025

CONTEXTE

L’article L. 4135-2 du code de la santé publique impose aux entreprises d’assurance couvrant en France les risques de responsabilité civile tels que mentionnés à l’article L. 1142-2 de ce même code (soit les risques de responsabilité civile médicale, « RCM » par la suite) de fournir à l’Autorité de contrôle des données de nature comptable, prudentielle ou statistique sur ces risques lorsque leur activité RCM représente plus de 1 M€ de primes. Ce texte prévoit que l’Autorité de contrôle « procède à l’analyse de ces données, les transmet sous forme agrégée et en fait rapport aux Ministres chargés de l’économie et de la sécurité sociale ». L’arrêté du 24 juin 2008, qui en a précisé les modalités d’application (en particulier en termes de délais, de périodicité et de contenu de l’information à transmettre à l’Autorité de contrôle), prévoit notamment que seuls les assureurs ayant une activité significative en matière de couverture de responsabilité civile médicale (en l’espèce, dont le montant des primes excède un million d’euros au cours de l’exercice considéré) sont tenus aux obligations déclaratives susmentionnées.

Le présent rapport est réalisé en application de ces textes. Il porte sur les informations relatives à l’exercice 2023 communiquées par les entreprises d’assurance. Les données relatives aux exercices précédents, utilisées dans la présente étude, peuvent différer de celles présentées dans les rapports antérieurs car les sociétés contribuant à l’étude ont pu recevoir et intégrer de nouvelles informations sur ces exercices.

Ainsi, pour l’année 2023, 19 entreprises d’assurance ont transmis des données et ont été prises en compte dans les analyses : 18 d’entre elles ont effectivement émis un montant de primes supérieur à 1 million d’euros (1 M€), tandis qu’une société étrangère a tout de même transmis ses données bien qu’étant sous les seuils définis par la loi. En sus, 2 sociétés sous le seuil de 1 M€ de primes ont arrêté de transmettre leurs données, comme la loi les y autorise. Les données ont été obtenues par extrapolation sur la base des derniers éléments connus afin d’induire le moins de distorsion possible dans le périmètre d’analyse. Ce périmètre de 21 sociétés (inchangé par rapport à 2022) est à mettre en regard des 586 entreprises d’assurance ou succursales autorisées à souscrire en France des contrats en responsabilité civile générale en 2023 : 104 sociétés dont le siège est en France, 35 succursales d’entreprises de l’EEE installés en France en liberté d’établissement (LE), 300 établissements étrangers et 142 succursales de l’EEE ayant l’autorisation d’exercer en libre prestation de service (LPS) et 2 succursales de pays tiers.

L’objectif de cette étude est de faire un état des lieux de l’assurance de responsabilité civile médicale pour l’ensemble du marché et pour certaines spécialités reconnues comme particulièrement exposées au risque professionnel au sens de l’article L. 4135-1 du code de la santé publique :

– Gynécologie-obstétrique (spécialité 12 définie à l’article D. 4135-28) ;

– Anesthésie-réanimation et réanimation médicale (spécialités 13 et 14) ;

– Chirurgie (spécialités 1 à 11) ;

– Ophtalmologie, cardiologie, stomatologie, oto-rhino-laryngologie, gastro-entérologie, pneumologie, radiologie, réunies dans les « Autres spécialités » à l’article D. 4135-2.

1 Détail de l’article L. 4135-2 du code de la santé publique en annexe

2 Détail de l’article L. 1142-2 du code de la santé publique en annexe

3 Une copie de ce rapport est adressée à l’Observatoire des risques médicaux.

4 Cf. arrêté du 24 juin 2008 définissant les modalités de transmission à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des données relatives à la responsabilité civile médicale.

5 Celle-ci est en run off sur l’activité RCM.

6L’organisme étant en run off, les données ont été extrapolées en utilisant une méthode de type Chain Ladder.

7 Détail de l’article L. 4135-1 du code de la santé publique en annexe

8 Détail de l’article D. 4135-2 du code de la santé publique en annexe.

SYNTHÈSE GÉNÉRALE

La concentration du secteur autour des 4 premières sociétés se renforce (80% des primes en 2023, 77% en 2022). Plusieurs assureurs français réalisent une part importante de leur chiffre d’affaires sur ce marché. Pour les sociétés étrangères, la responsabilité civile médicale ne représente qu’une faible part du chiffre d’affaires. Le retrait soudain de ces sociétés n’aurait que peu d’impact sur leurs activités propres mais pourrait perturber le marché français de la RCM. Poursuivant la tendance observée depuis 2021 avec le contexte inflationniste, les primes émises sont en hausse sensible en 2023 : 626,7 M€ contre 593,5 M€ en 2022 (+5,6%). Cette hausse portée par la responsabilité civile médicale des praticiens et des établissements de soins (de 558,4 M€ en 2022 à 600,7 M€ en 2023), tandis que sur celle des producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé, les primes déclinent (de 35,1 M€ en 2022 à 25,9 M€ en 2023).

La sinistralité de l’exercice 2023 demeure élevée, avec un ratio sinistres sur primes (« S/P ») de 92,0%. La situation technique reste également détériorée sur le segment des spécialités reconnues comme particulièrement exposées au risque professionnel au sens de l’article L. 4135-1 du code de la santé publique, notamment en Anesthésie-Réanimation (AR) et en Chirurgie (CH). La sinistralité sur l’assurance des producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé est faible (S/P compris entre 3% et 30%). Par ailleurs, le contexte inflationniste pourrait peser sur les charges sinistres, a fortiori lors de leur évaluation à l’ultime, sur un risque au développement long. En tout état de cause, le marché de la RCM est caractérisé par une situation technique tendue : les ratios des sinistres sur primes à l’ouverture, illustrant le niveau de sinistralité a priori, oscillent entre 85% et 110% depuis plusieurs années sans prise en compte de la réassurance. En outre, avec des frais évalués entre 25 % et 35 % des primes, les ratios des sinistres et frais sur les primes qualifiés de « ratios combinés » seraient supérieurs à 100 %. En sus des niveaux élevés de sinistralité affichés, l’étude menée tend à montrer que les assureurs RCM n’appliquent plus autant de prudence qu’historiquement dans leur provisionnement. En effet, compte tenu de la duration élevée des engagements couverts et de la fréquence d’occurrence, particulièrement faible durant les premières années suivant la souscription, cet élément de prudence dans le provisionnement se manifestait par une revue à la baisse des provisions techniques dotées à l’ouverture. Ce déroulé n’est désormais plus observé. En tout état de cause, la situation technique brut de réassurance du marché est donc précaire. À noter que les effets de la réassurance ne sont pas pris en compte dans le cadre de cette étude transversale. Il convient de préciser qu’elle joue un rôle important dans l’assurabilité du risque RCM, en permettant d’atténuer les risques extrêmes couverts par les assureurs.

Enfin, la remontée des taux d’intérêts avait permis aux acteurs du marché de la RCM d’améliorer leur situation de solvabilité compte tenu des engagements de long terme portés à leur passif, cet effet a toutefois été réduit par la baisse des taux observée en 2023. Le contexte inflationniste a également eu un impact significatif sur le marché, revoyant à la hausse la charge des sinistres et permettant une hausse des primes moyennes principalement menée par les acteurs majeurs du marché après des années de baisses consécutives.

L’étude s’intéresse en particulier à l’évolution de l’activité d’assurance de la responsabilité civile médicale en France et de la sinistralité afférente.

2. Le sport sur le choc des commotions

Le témoignage d’amnésie de Sébastien Chabal est un électrochoc pour briser une omerta mais ouvre aussi le chemin de la recherche des responsabilités de toutes les institutions qui ne pouvaient rien ignorer de ce massacre indigne du spectacle sportif . D’autres sports sont touchés. Un état des lieux s’impose.

II – Droit des victimes

1.Délais raisonnables et réparation en cas d’accidents collectifs

La gestion de la bientraitance des victimes est mise à rude épreuve. Nous le savons. Un nouvel exemple avec les victimes de l’explosion de la rue de Tivoli à Marseille qui, deux ans plus tard, ne peuvent envisager un avenir reconstructeur. Cela ressemble à un échec du volontarisme affiché notamment dans le rapport « Méadel » sur la prise en charge de victimes d’accidents collectifs (A LIRE ICI).

2.Sécuriser l’action des autorités publiques dans le respect de la légalité et des principes du droit

Mission confiée à Christian Vigouroux, président de section honoraire au Conseil d’État

Claude Lienhard a eu le privilège d’être auditionné par la commission présidée par Christian Vigouroux, l’échange fut très riche concernant essentiellement les aspects liés aux victimes.

Les préconisations du rapport sont nombreuses : réforme des délits de prise illégale d’intérêt et de favoritisme, élargissement de la protection fonctionnelle, modification de loi Fauchon.

Un rapport important ( A LIRE ICI)

III. Victimologie

1.Axa et le risque de violences conjugales

Axa inclut le relogement d’urgence des victimes de violences conjugales dans tous ses contrats d’assurance habitation.

Cette démarche qui doit être accueillie sans naïveté et est néanmoins à saluer.

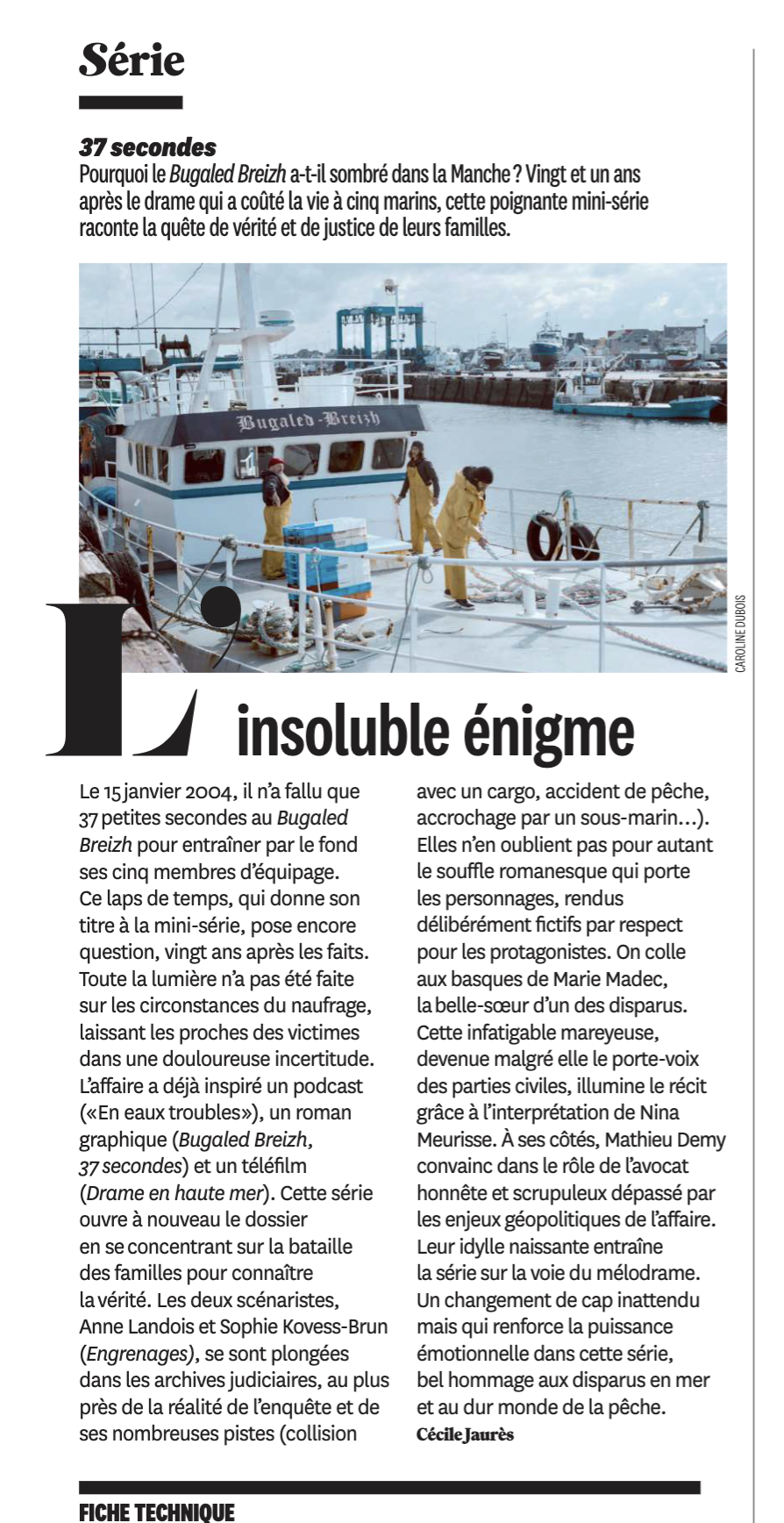

2. Série TV « 37 secondes » le naufrage du Bugaled Breizh, une fiction de qualité

Le 15 janvier 2004, le Bugaled Breizh coule brutalement au large des côtes anglaises, provoquant la mort des cinq marins français à son bord. Ce jour-là, des exercices de L’OTAN se préparaient dans cette zone maritime… Le naufrage, aussi soudain qu’inexpliqué, provoque une onde de choc au sein des familles des victimes. Face à une mécanique judiciaire qui leur échappe et au sentiment que les institutions taisent les raisons du naufrage. Marie, la belle-sœur d’une des victimes, va devenir leur porte-parole et engager la communauté des marins dans une longue quête pour la vérité. Sa rencontre avec l’avocat des familles l’entraînera dans les eaux troubles de l’instruction où plane l’ombre récurrente d’un sous-marin et bouleversera sa vie à tout jamais.