« L’EAU, UN RISQUE ? » COMPTE-RENDU DU COLLOQUE INTERNATIONAL DU 14 NOVEMBRE 2024, A. Djellal et B. Mougel

Adel DJELLAL et Benjamin MOUGEL

Étudiants en Master 1 – Métiers de l’administration, Université de Haute-Alsace

Le jeudi 14 novembre 2024 à 9h00, Dariusz PIATEK (Maître de conférences à l’UHA, membre du CERDACC et directeur scientifique du colloque) accompagné de Patrice WIRA (Directeur de l’IUT de Mulhouse) et de Blandine ROLLAND (Professeur des Universités à l’UHA et Directrice du CERDACC), ont ouvert le colloque international « L’eau – un risque ? » (https://www.jac.cerdacc.uha.fr/event/colloque-international-leau-un-risque-mulhouse-iut-14-novembre-2024/). Tous trois se réjouissent de la présence des participants aussi bien sur le Campus des Collines à l’IUT qu’en visioconférence. De plus, ils se félicitent de la représentation de quatre continents lors de ce colloque organisé par le CERDACC (UR 3992).

Dariusz PIATEK introduit la thématique en mettant en balance la simplicité de l’eau, en tant que molécule, avec son caractère indispensable à la vie. L’eau est l’or bleu de l’homme qui se trouve être au centre de différents enjeux contemporains. Comme le rappelle Patrice WIRA dans son discours d’ouverture, l’eau est le reflet de l’âme et elle nécessite une attention particulière du fait de sa raréfaction.

1ère partie : Un risque vu de loin …

Place aux nouveaux « Water Buffaloes » : l’aube d’un nouvel âge des usages et de la (mauvaise) gestion de l’eau

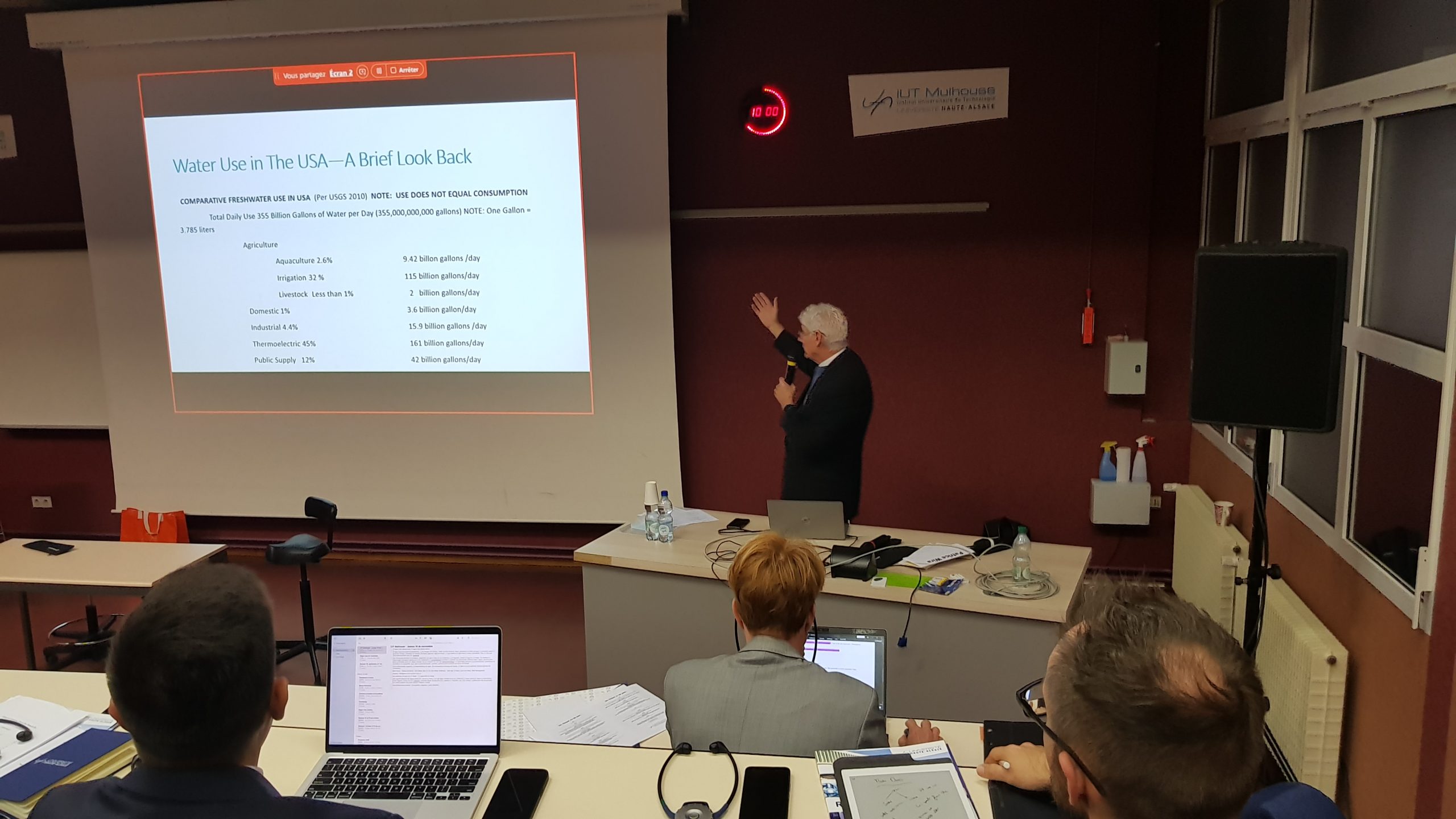

Mark S. DAVIS (Professeur et Directeur de l’Institut sur le droit et la politique des ressources en eau, Directeur du Tulane Center for Environmental Law, Directeur de la faculté de Tulane University, Nouvelle-Orléans) rappelle en propos liminaire que l’eau court un risque. Au travers d’une rétrospective des États-Unis, le directeur de la faculté de Tulane contextualise le droit sur l’eau en Amérique qui est similaire à un droit de propriété, rendant de facto sa règlementation plus complexe. Chacun des 51 États fédérés a sa propre gestion de l’eau, mais l’utilisation reste commune : une consommation majoritaire pour l’agriculture et la production d’électricité. L’eau utilisable dépend des nappes phréatiques, donc des précipitations ; toutefois, avec le changement climatique, il y a une désertification du paysage des Etats-Unis.

L’explorateur John Welsey Powell prophétise dès 1893 que l’eau sera au cœur des conflits, et cette prédiction est en train de se réaliser. Pour répondre au besoin de la population, l’urbanisme s’étend vers des zones de plus en plus arides, mais également ces zones avancent vers les zones urbanisées. L’eau est grandement utilisée pour la production d’énergie avec l’hydro-fracturation, mais également pour l’extraction minière pour les véhicules électriques, le refroidissement des datacenters. Dans une question de transition écologique, l’usage de l’eau se fait de plus en plus fréquent. La réduction de l’empreinte carbone intervient au détriment de l’empreinte hydrique. À présent, il devient nécessaire de penser non seulement à l’empreinte carbone, mais également à l’empreinte hydrique. Au travers du cas texan, avec une gestion individuelle et privatiste de l’eau, l’eau se rarifie pour l’agriculture du fait d’une mauvaise distinction des usages de l’eau mais également d’un manque de transparence dans la planification de cette précieuse ressource. En propos conclusif, Mark S. DAVIS rappelle que l’union entre le droit et la technologie devient un impératif pour aider la gestion de cet or bleu.

Atténuation des risques liés à l’eau grâce à la gestion intégrée des bassins fluviaux : comment, devrait-elle et pourrait-elle être appliquée aux États-Unis ?

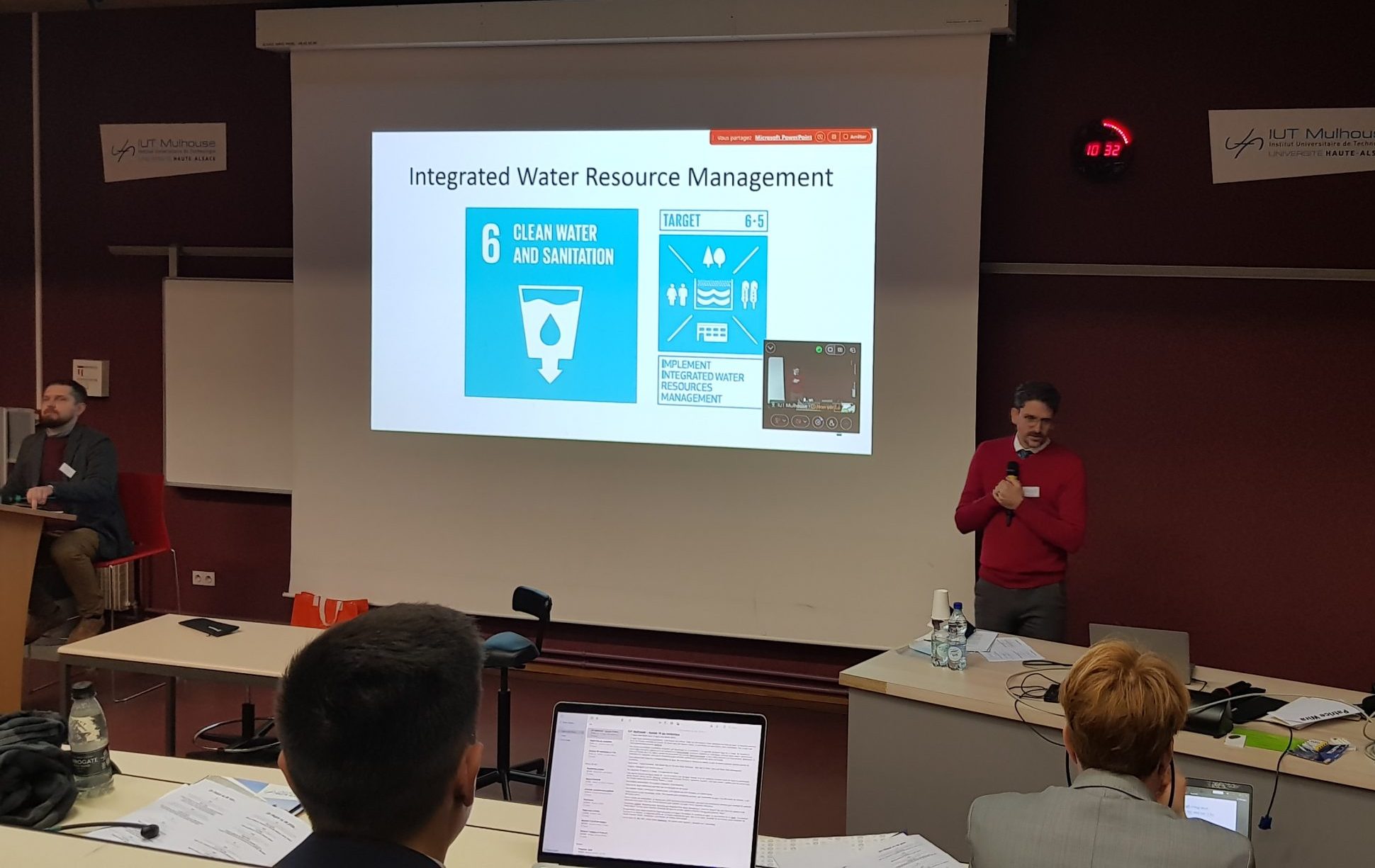

Ensuite, Christopher DALBOM (Chargé de recherche principal, Directeur adjoint, Institute on Water Resources Law and Policy, Directeur adjoint, Tulane University, Nouvelle-Orléans) ouvre ses propos en rappelant quelque chose d’élémentaire : l’eau est un danger, mais surtout, elle est en danger. Si cette dernière est en danger, alors la vie qui en est dépendante l’est tout autant. Il existe pléthore d’approches pour ce problème, cependant il est nécessaire de trouver quelque chose qui marche. La doctrine juridique n’est que théorique et peut parfois ne pas être appliquée dans la réalité. La solution d’une gestion intégrée des ressources en eau (raisonnement selon lequel l’eau est une unité avec des « bassins d’eau ») a été mise en place avec des objectifs d’ici 2030. Pour l’instant, les cibles sont atteintes à 49%, toutefois il y a plusieurs disparités entre les États, puisque ce sont ces derniers qui s’auto-évaluent. Dans la gestion intégrée des ressources hydrologiques, les États-Unis sont à un niveau élevé, tandis que la France a un niveau très élevé. Alors que certains pays ont une maîtrise élevée (ou plus), comment se fait-il qu’ils rencontrent de grands problèmes dans la gestion hydrique ?

En Amérique, il existe beaucoup de lois de protection sur les plans d’eau, mais aucune n’intègre la gestion de la ressource hydrique. Les institutions fédérales sont limitées, cependant certaines comme le Tennessee, essaient de répartir au mieux les ressources entre les utilisateurs avec la logique de gestion intégrée. Beaucoup de conflits naissent entre les différents États fédérés ayant des bassins comme support pour la gestion et l’usage de l’eau. Ces conflits sont issus de désaccords sur la détermination de l’État devant gérer ce bassin puisque, bien souvent, un bassin d’eau se trouve à cheval sur plusieurs États. Cependant, ces derniers ont compris qu’il est nécessaire de travailler ensemble sur la répartition de l’eau au lieu de se voler cette précieuse ressource. Malheureusement, par l’absence d’un coordinateur (le gouvernement) et par rivalité, ces États refusent mutuellement qu’un autre qu’eux gère leur ressource en eau.

L’État de la Louisiane a une approche très similaire à celle de la France dans la gestion des ressources hydriques que ce soit pour la gestion de l’eau souterraine (nappe phréatique) et pour celle de l’eau en surface. La science doit être mobilisée pour comprendre le fonctionnement de l’eau. Cependant malgré un investissement de 1,2 milliard de dollars dans divers projets, rien n’a été à destination du développement régional. Le gouvernement local ayant changé, ce dernier se refuse à mettre en pratique ce que le précédent a fait. Actuellement, l’État louisianais est dans une situation de blocage … Finalement, par des rivalités et jeux politiques, la gestion unitaire de l’eau semble être en danger.

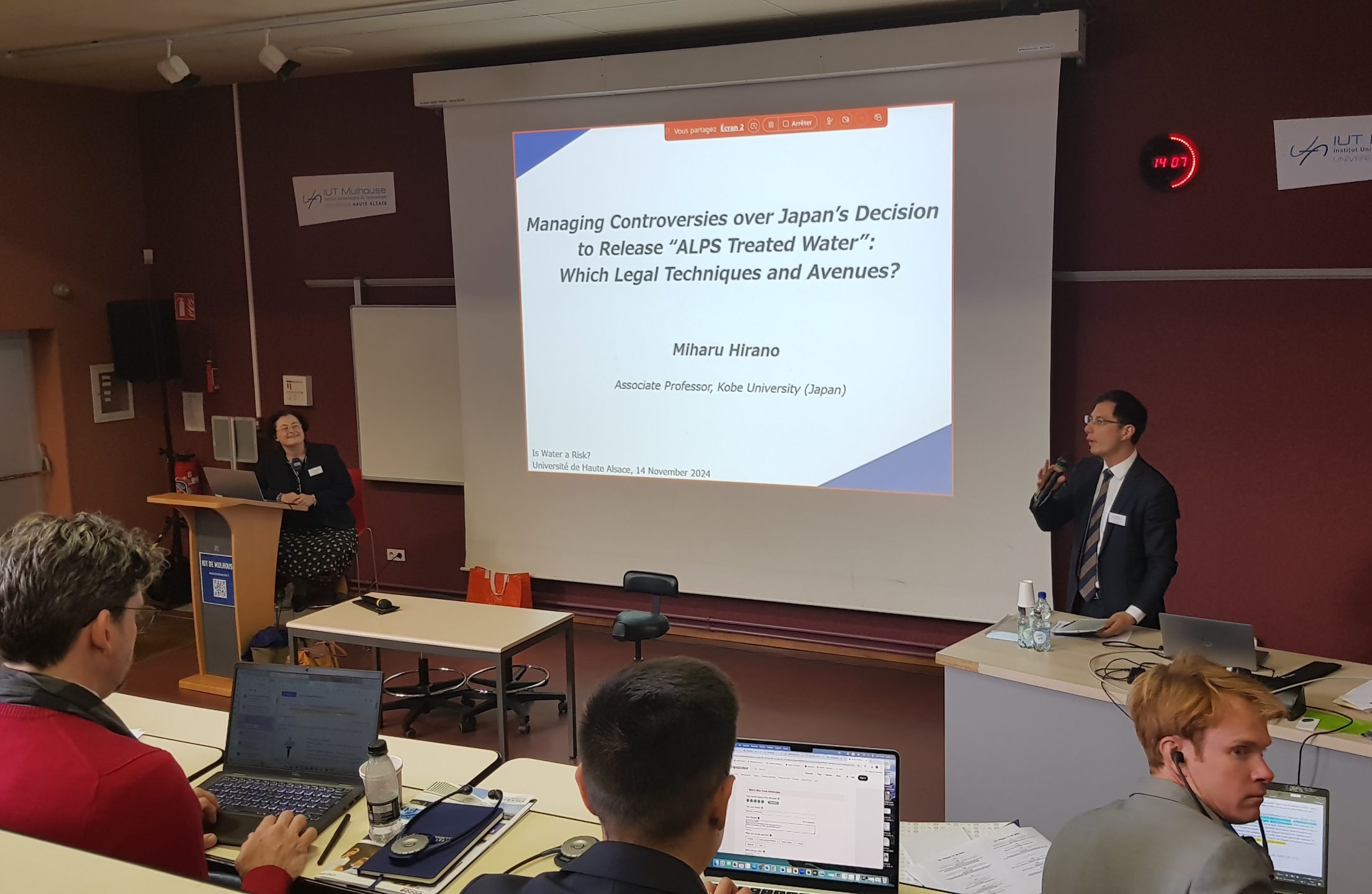

Gérer les controverses sur la décision du Japon de libérer « l’eau traitée ALPS » : quelles techniques et solutions juridiques ?

Miharu HIRANO (Maître de conférences en droit, Université de Kobe), venu directement du Japon, a présenté la gestion de l’eau contaminée par des nucléides suite à l’incident de Fukushima. Près de 1,3 millions de tonnes d’eau, contaminées suite au contact avec le réacteur endommagé, sont stockées dans de grands réservoirs à Kyoto. L’eau souillée est traitée par le système ALPS (système avancé de traitement des liquides), permettant de purifier l’eau contaminée. Cependant, le tritium (élément radioactif) n’est pas traitable. Toutefois, sous forme d’eau, il ne peut être accumulé et ne représente donc aucun danger si cet élément est dilué. Dans le cas où l’eau est diluée pour arriver à 1/7e des lignes directrices de l’OMS (organisation mondiale de la santé), cette dernière peut être rejetée dans le Pacifique sans risque. En août 2023, 9 premiers lots d’eau furent rejetés dans l’océan (fin de l’opération prévue pour 2051), cependant ces rejets furent grandement critiqués par de nombreux pays (dont des pays européens qui rejettent des eaux beaucoup plus polluées et dangereuses pour l’environnement…) pour motif de « catastrophe internationale » ou encore d’atteintes à l’environnement et à la santé humaine.

Pour exprimer leur mécontentement, certains pays, dont notamment la Corée du Sud, demandent réparation devant l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Assez simplement, Miharu HIRANO montre les trois étapes par lesquelles le Japon est passé.

Dans le cadre d’une réunion diplomatique, il est mentionné l’application du protocole de Londres de 1996 imposant un principe de précaution interdisant le rejet de déchets/matières dangereuses pouvant porter atteinte à l’environnement marin. Beaucoup voulaient que ce protocole s’applique, et ce malgré le traitement réservé par le Japon à l’eau … Cependant, en 2022, le secrétariat donna l’autorisation au Japon, puisque certains pays (dont la France et l’Angleterre) rejetaient déjà leur eau chargée de tritium à plus haut taux que le Japon. Du côté judiciaire, c’est le Tribunal international du droit de la mer (ITLOS) qui est intervenu. Selon une jurisprudence de 2024 issue d’une affaire permettant de définir un endommagement sérieux, il a été conclu que le rejet de tritium n’allait pas endommager le fond marin. Cependant, il a été convenu que le Japon devra coopérer en échangeant les informations sans aggraver la situation. Pour finir, dans la revue de sûreté de l’AIEA, un rapport fut transmis à la Première Ministre japonaise évaluant la mise en œuvre des processus. Suite à la publication de ce rapport, le Japon a le droit de continuer son processus de rejet de l’eau dans l’océan.

Le cas des fleuves en tant que sujets de droits. Perspective équatorienne :

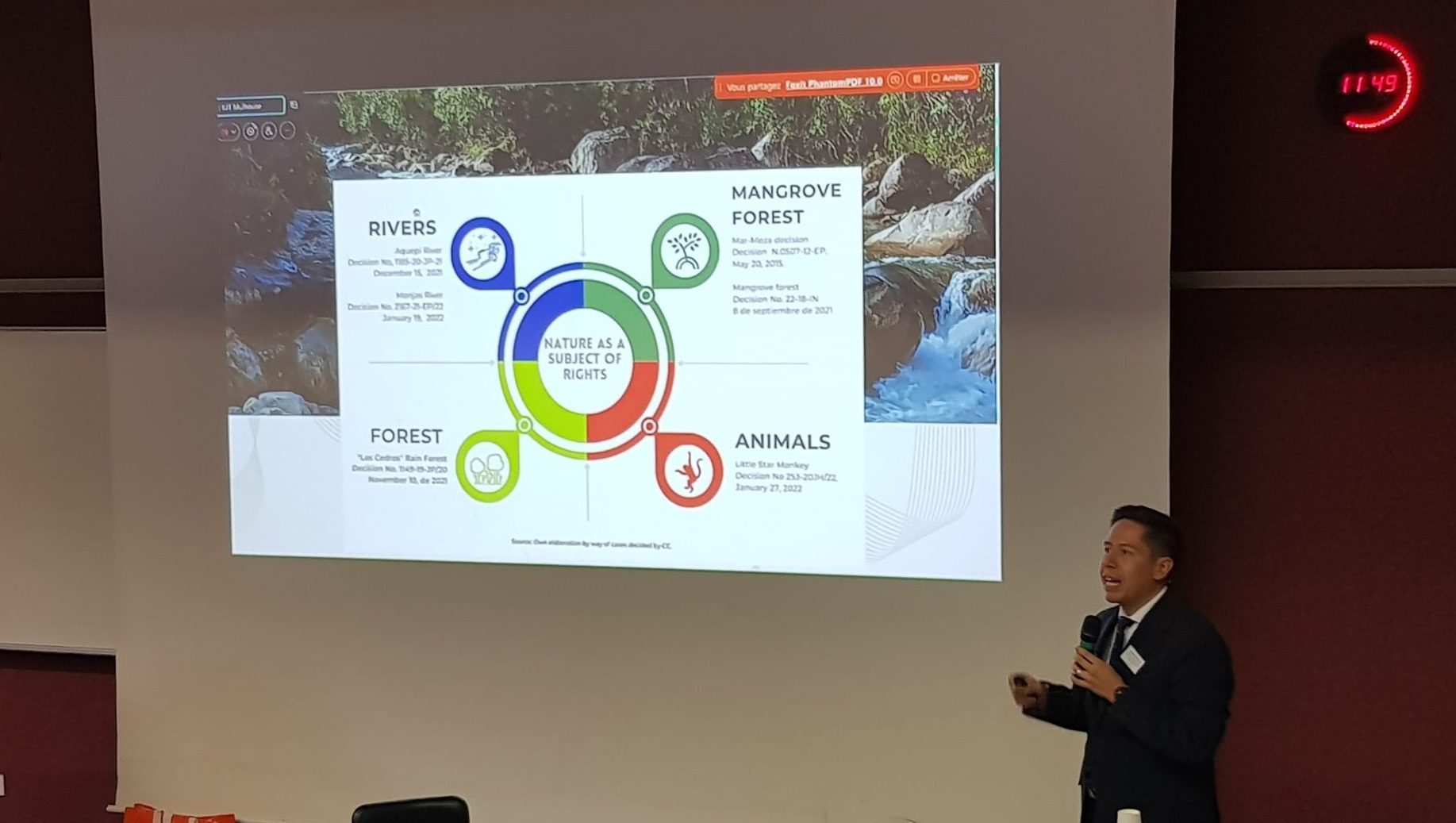

Andrés MARTINEZ-MOSCOSO (Professeur, Directeur de l’Institut de Recherche Juridique, Universidad San Francisco de Quito), au début de sa prise de parole, souligne la différence entre la conception du droit entre l’hémisphère nord et l’hémisphère sud. Il invite à prendre du recul sur les pratiques des autres pays et notamment sur celui de l’Équateur ayant octroyé la personnalité juridique à quatre domaines (forêts de mangroves, animaux, fleuves, forêt) formant qu’une seule et unique entité : la Pachamama. Par son statut reconnu et inscrit dans la constitution, l’État est obligé de préserver la Pachamama. Cette vision écocentrique a été adoptée par d’autres États (Nouvelle-Zélande, Colombie, Pérou, Inde). L’écocentrisme n’est pas arrivé seul, très souvent il a été véhiculé dans les différents États via le culte voué par les autochtones à la Nature.

Comment est encadré l’usage de l’eau de rivière comme un sujet de droit ? Pour développer son propos, le professeur présente deux cas fluviaux, l’un étant rural (l’Aquepi) et l’autre étant urbain (Monjas). Les personnes vivant en zone rurale portent un grand respect aux fleuves puisque c’est leur moyen de vie, et l’autorité nationale a concouru à la protection directe en émettant des autorisations et limitant son usage. Quant au fleuve urbain, l’activité humaine a eu un fort impact, faisant grossir son lit, polluant son contenu et provoquant des dommages chez les riverains. Les habitants, au nom du Monjas, ont demandé réparation auprès de la commune. Cependant la commune où résidait la pollution n’a pas agi. La Cour constitutionnelle considère que la commune est la seule à avoir les compétences et c’est donc à cette dernière d’agir. Pour trouver des solutions, les décideurs locaux reconnaissent la nécessité de prendre des solutions qui s’appuient sur la nature (« solutions vertes » : mise en place de villes vertes, restauration des systèmes…). La rivière ayant la personnalité juridique, cette dernière a des droits comme son maintien et sa régénération, le droit au respect … La vision juridique rejoint la vision cosmique des autochtones pensant que la nature est la matrice du monde.

Le Professeur MARTINEZ-MOSCOSO souligne que le droit de la nature n’est en rien une finalité, c’est un pont connectant d’autres éléments juridiques comme le droit à l’eau, le patrimoine culturel … L’intervenant explique que la personnalité juridique ne doit pas être attribuée de facto à tous les fleuves, rivières, cours d’eau, mais seulement à celles et ceux ayant un besoin de protection. En outre, l’intervenant souligne l’inutilité de faire un « copier-coller » du droit équatorien. Chaque pays a son histoire, il est donc nécessaire d’adapter les solutions et la façon de penser en fonction de chacun des pays. Il n’est pas question de transposer le droit équatorien dans tous les pays.

Le cas des fleuves en tant que sujets de droits. Perspective continentale :

Piotr SZWEDO (Professeur à l’Université Jagellon de Cracovie, Pologne) s’est intéressé à la vision européenne du droit de la nature. Il s’est penché sur sa place au sein des ordres juridiques actuels en Europe. Il a mis en avant la relation entre les collectivités indigènes et la reconnaissance d’un droit de la nature dans les États post-coloniaux. En démontrant la reconnaissance du droit de la nature liée aux cultures autochtones, il s’interroge sur la transposition de ce droit dans les autres pays européens. Tout comme Andrés MARTINEZ-MOSCOSO, il souligne le non-sens d’une transplantation juridique du fait du point de vue anthropocentrique (et non écocentrique) des États européens. Ce travail de comparaison soulève de nombreuses questions interdisciplinaires faisant entrer en conflit différents obstacles (politiques, culturels, religieux). Deux difficultés sont présentes : changer l’état d’esprit en faveur d’un écocentrisme et octroyer la personnalité juridique à la nature, la dotant de droits. Cependant, qui sera le représentant de cette nature ?

Dans un second temps, Piotr SZWEDO se demande pourquoi les droits de la nature sont souvent liés à l’eau, au fleuve et à la rivière. En apportant des éléments de réponse, il explique tout d’abord que l’eau va créer tout un écosystème complexe qui n’est pas distingué et indépendant. En outre, les fleuves et rivières vont soulever des intérêts transfrontaliers et intérêts internationaux qui vont différer selon que l’État est en amont ou en aval. Il conceptualise ensuite un droit qui pourrait se voir appliquer à toutes les rivières et fleuves du monde avec l’illustration de trois exemples de planification et de droit liés à la nature. (Cas de Mar Menor en Espagne, de la Loire en France puis le l’Oder et l’Odra en Pologne). De nombreuses discussions sont en cours en Europe, mais actuellement le droit de la nature joue un rôle auxiliaire qui va aider les juges à interpréter certains principes. Finalement, il reste encore un grand chemin pour la reconnaissance des fleuves en tant que sujet de droit.

2ème partie : Un risque vu de près …

La gestion du risque de pénurie d’eau en France :

Loïc PEYEN (Maître de conférences, Université Toulouse Capitole) a présenté la problématique croissante de pénurie d’eau, qui fait référence à l’insuffisance durable de la ressource vis-à-vis des besoins écosystémiques de l’homme. Lors de son intervention, Loïc PEYEN expose les plans d’actions résilience adoptés au niveau national en France. Ces plans sont composés d’un cadre général, clé de voûte de la gestion de l’eau en France, qui met en place un principe de gestion équilibré et durable, des outils de planification et des normes de police.

En outre, un cadre spécifique destiné à agir sur deux leviers d’actions existe. Le premier levier est une action sur l’offre, avec l’augmentation de la ressource disponible par des moyens de stockage ou de transport de cette dernière. Cependant, le transport par canalisation français a une perte estimée à 20% (allant jusqu’à 70% pour les territoires d’outre-mer) à cause des défaillances du système. Une solution serait peut-être d’avoir une bonne maintenance des canalisations. Cependant, comme le souligne le conférencier : « peut-on sauver le monde avec des tuyaux ? ».

Le second levier est une action sur la demande par une baisse de la pression anthropique, avec la conciliation entre le droit de l’urbanisme et la consommation de la ressource en eau, conduisant à refuser la délivrance de permis de construire par les communes pour éviter d’accroitre la consommation des ressources. En outre, il existe des mesures des police administrative accompagnées d’une meilleure information du citoyen. Il est également possible de mettre en place des tarifs différenciés selon la période en suivant une logique économique : en été, période où la raréfaction de l’eau est la plus importante, élever le tarif et vice-versa. Cependant, il faudrait faire face aux potentiels dérives. L’action sur la demande permettrait de limiter la pénurie d’eau.

Malgré tout, d’une part, il existe une incohérence entre les politiques européennes et nationales liées à l’eau et, d’autre part, le développement économique et touristique. Il serait nécessaire de repenser notre agriculture et d’assurer une mise en œuvre effective des schémas de planification de la part des collectivités territoriales.

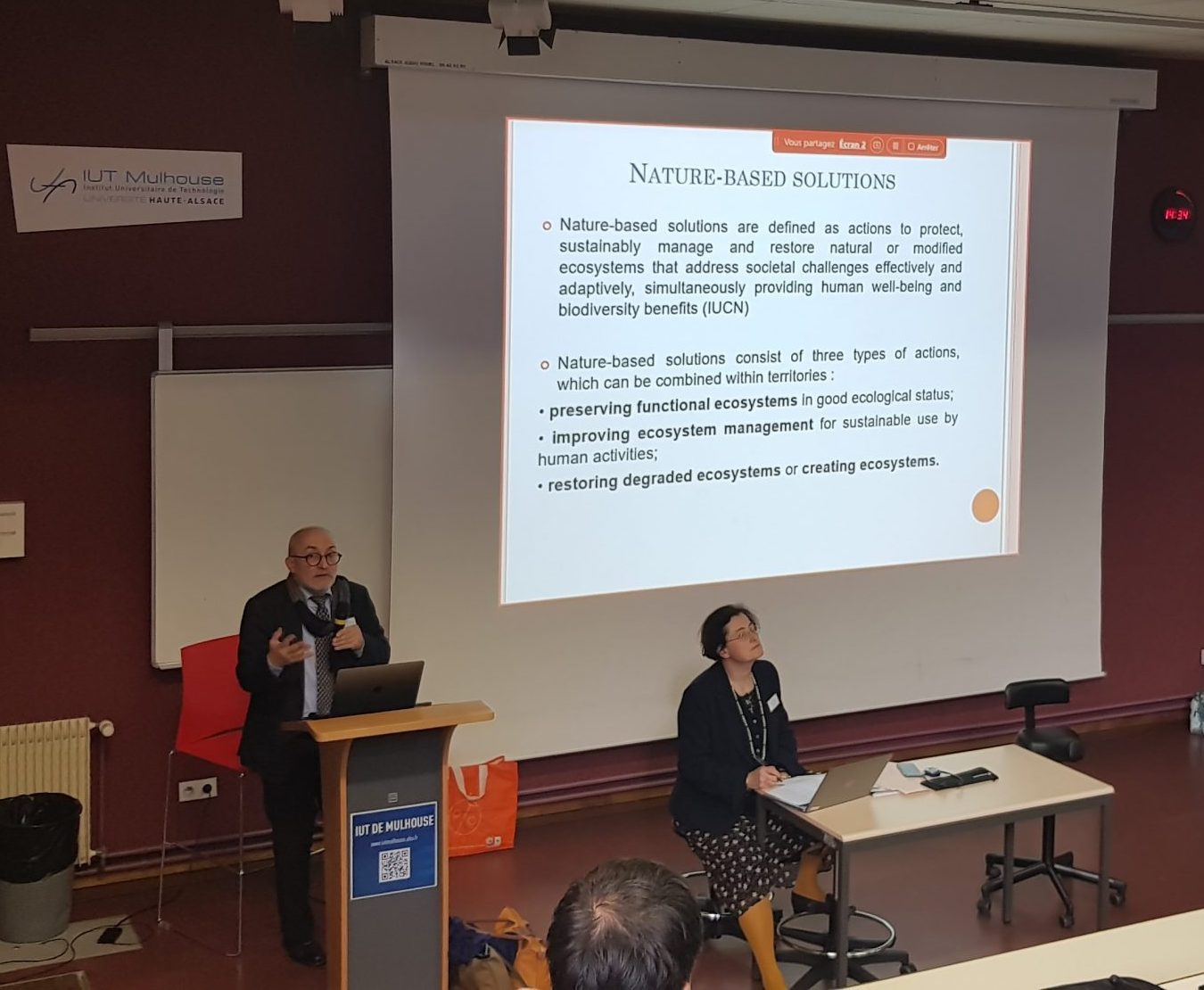

L’eau en excès : les lois de la nature au service de la maîtrise des débordements des cours d’eau :

Contrastant avec son prédécesseur, Philippe BILLET (Professeur agrégé des Facultés de droit, Université de Lyon 3, Directeur de l’Institut de droit de l’environnement de Lyon (EVS-IDE, UMR 5600)), s’intéresse à l’eau en excès. Pendant longtemps, l’urbanisme s’est étalé sur les lits majeurs des rivières, et ce malgré le fait qu’un cours d’eau soit dynamique. Bien évidemment, il arrive que ces cours d’eau sortent de leur lit mineur provoquant ainsi des inondations sur leurs lits majeurs. La première réponse à ces problématiques fut la création de digues, qui peuvent avoir des effets indésirables sur la biodiversité. Puis ont vu le jour l’amélioration de la gestion, la restauration de l’écosystème dégradé ainsi que la préservation de la fonction de l’écosystème. Il existe trois méthodes alternatives de protection permettant de préserver la dynamique du cours d’eau : la création de rétention temporaire permettant d’éviter tout débordement, le maintien de la capacité de divagation du cours d’eau et en suivant ses sinuosités, ainsi que la restauration de la capacité des zones humides stratégiques.

Afin de limiter les risques liés à l’excès d’eau, différentes solutions sont envisageables. Une action en amont consistant en l’engazonnement et en la reforestation permettrait d’éviter l’érosion du cours d’eau. De même, en aval, une renaturation semble nécessaire. Philippe BILLET conclut que même si l’urbanisation expose l’homme au risque, le principal danger est de croire que la science humaine est capable de dépasser toutes les colères de la nature, il est nécessaire de comprendre que la science ne pourrait peut-être pas tout résoudre.

Droit international privé des pollutions transfrontalières des eaux :

Peter JUNG (Prof. Dr jur., Ordinarius für Privatrecht, Juristische Fakultät der Universität Basel) a proposé la réalisation d’un cas pratique s’intéressant aux notions de responsabilité civile transfrontalière et de protection de l’environnement. Il a pris pour point de départ la catastrophe environnementale du 1er novembre 1986. Il s’agit d’un incendie industriel qui entraîna la pollution du Rhin, impactant la France et l’Allemagne (mort massive de la faune sauvage), malgré le fait qu’elle se soit déroulée en Suisse. En l’espèce, le cas pratique s’intéresse à un pêcheur français qui s’est vu interdire l’exercice de sa profession du fait de la pollution, ce qui lui crée une perte de bénéfice. Il s’est alors intéressé aux différentes voies de recours au sein des systèmes juridiques suisse et français et des règles internationales et nationales applicables.

Dans un premier temps, son regard s’est porté sur le droit international privé. Le litige revêtant un caractère d’extranéité, le pêcheur pourra saisir les juridictions suisses en vertu de la convention de Lugano prévoyant une compétence générale à la Suisse pour la responsabilité civile délictuelle. Également, par cette même convention, le pêcheur pourra assigner l’entreprise suisse en France pour compenser ses pertes. En droit suisse, le choix du lieu de l’assignation revient à la personne lésée tandis que pour les juridictions françaises, le droit applicable est celui du pays où le dommage survient (donc, en l’occurrence, en France).

Dans un second temps, en s’éloignant de son cas, le regard de Peter JUNG s’est porté sur la relation entre droit international privé et droit public avec la responsabilité de l’État. Tout d’abord, si l’État était auteur du dommage, il pourrait être condamné en cas d’absence d’exercice de prérogatives de puissance publique. Ensuite, la notion de réparation d’un préjudice écologique pur relèvera de droit public, puisque dans certains cas des collectivités territoriales ont pu se porter partie civile et obtenir des indemnisations (comme lors du naufrage de l’Erika). Pour finir, le principe de territorialité s’oppose par essence à l’application de droit public étranger, expliquant ainsi la réticence de l’application de ce droit étranger, même si ce dernier sera pris en considération en tant que règle de comportement.

Finalement, malgré une réticence à l’application de droit public étranger ainsi que de la prise en compte d’autorisation administrative étrangère, les juges pourront tout de même les prendre en considération dans l’affaire.

L’eau et la responsabilité civile :

Anthony TARDIF (Maître de conférences à l’université de Haute-Alsace, CERDACC) s’est intéressé au lien entre l’eau et la responsabilité civile. Cependant, la difficulté de l’exercice réside du fait du statut particulier de l’eau. Une distinction est à apporter entre les dommages causés à l’eau et les dommages causés par l’eau.

Les dommages causés à l’eau vont bénéficier de spécificité processuelle, notamment en ce qui concerne la recevabilité de l’action en réparation (dérogation au principe d’intérêt personnel à agir). En France, malgré le principe de l’intérêt personnel à agir, on octroie à des associations le droit d’agir. Le droit français va plus loin encore, avec le code de l’environnement offrant un statut dérogatoire aux associations souhaitant agir en réparation d’un dommage causé à l’eau lié à une infraction pénale. Une telle faveur a été octroyée pour des questions de compétence juridictionnelle et de preuve. Cependant, la solution serait davantage matérielle que processuelle. Au lieu de voir l’eau comme un préjudice immatériel (en l’absence de personnalité juridique), l’octroi d’une personnalité juridique permettrait de rendre matériel le préjudice. Cette reconnaissance débouchera sur une responsabilité avec, peut-être, un recours à des barèmes indemnitaires.

Pour ce qui est des dommages causés par l’eau, malgré le principe qui établit que, s’il y a la réunion d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité, l’indemnisation est automatique, en matière de droit de l’environnement ce n’est pas le cas. Il s’agit d’un choix discrétionnaire du juge. Il conclut son propos en mettant en avant le rôle important des assurances et la nécessité de faute grave de l’administration.

Rapport de synthèse :

Enfin, Thomas SCHELLENBERGER (Maître de conférences à l’université de Haute-Alsace, CERDACC) s’est exercé avec brio au travail de rapport de synthèse pour la journée. Au travers de sa présentation, il revient sur l’ensemble des éléments marquants de la journée. De belles références au mythe de Narcisse et au récit biblique du Déluge lui ont permis de mettre en avant la dualité entre les risques encourus par l’eau et ceux causés par l’eau. Il met en avant quatre jalons du colloque : La régulation inévitable des conflits, le travail collectif à réaliser, l’exercice ardu de la modification des perspectives et la nécessité d’ancrage du droit dans la réalité.