QUE NOUS DIT L’AGROFORESTERIE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ? BILAN DE DEUX RECHERCHES EMPIRIQUES, V. Erné-Heintz et W. Landwerlin

Valentine ERNE-HEINTZ

Professeure des universités

Université Le Havre Normandie, IDEES CNRS – Identité et Différenciation de l’Espace, de l’Environnement et des Sociétés, UMR 6266 CNRS

MEMBRE ASSOCIE DU CERDACC (UR 3692)

et

William LANDWERLIN

Etudiant et titulaire d’un master en anthropologie sociale et culturelle à l’Université de Strasbourg

Mots clés : Adaptation – Agriculture – Care – Climat – Ethique – One Health – Transition

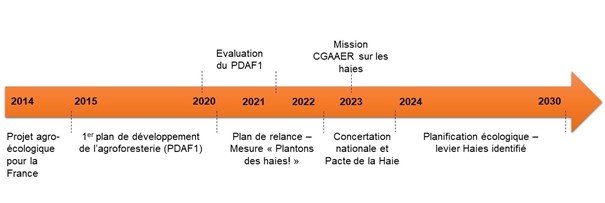

La transition agricole est consubstantielle de l’anthropogenèse puisqu’elle suppose de s’adapter, de transformer un modèle productif au profit d’une trajectoire plus durable voire soutenable. Elle se décline par une pluralité de modèles plus ou moins transformatifs (V. Erné-Heintz, « Promotion d’une agriculture soucieuse de santé environnementale. Enjeux nouveaux et innovations locales », DREAL, Grand Est, 2019, http://www.grand-est.prse.fr/promouvoir-une-production-agricole-soucieuse-de-a160.html) visant, entre autres, à réduire la vulnérabilité du producteur (reterritorialisation des filières, agriculture régénératrice, agroécologie, …). L’agroforesterie (contraction d’agriculture et de foresterie) constitue une voie possible pour réduire certains risques : lutte contre l’érosion du sol, ombrage dans le cadre d’une activité pastorale et abris pour la faune, stockage de l’eau et baisse du risque de sécheresse, … Les avantages attendus sont multifonctionnels. C’est pourquoi, en 2023, le ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire annonçait une volonté de lancer un Pacte en faveur de la haie, montrant ainsi une réelle volonté de soutenir l’agroforesterie. Les haies deviennent alors un véritable levier de la planification écologique française : en associant haies et cultures, l’agriculture répond à des fins agronomiques (produire plus), environnementales (améliorer sa résilience) tout autant que paysagères.

Frise chronologique 2014-2030 sur les dispositifs portant sur l’agroforesterie (Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, 2023)

L’agroforesterie se définit particulièrement à travers l’association de haies et/ou d’arbres et de cultures et/ou d’animaux sur une même parcelle ; elle vise à créer non pas une concurrence mais une complémentarité entre élevage ou cultures et rangées bocagères dans un but d’atténuer les effets du changement climatique. En cela, planter des haies champêtres conduit aussi à s’interroger sur le statut de ces arbres multifonctionnels quand ils marqueront clairement le paysage. Ils sont les témoins de l’histoire agraire d’un territoire.

Sur le plan méthodologique, cette contribution prend appui sur deux études de terrain conduites dans le Grand Est et réalisées selon une démarche anthropologique (par entretiens approfondis et par observations). Les contextes productifs et paysagers diffèrent. La première étude, de façon réflexive et a posteriori, financée par la DREAL a été réalisée en 2018 autour d’un produire autrement (auprès de 139 acteurs du monde agricole du Grand Est). La seconde étude, réalisée entre la fin du mois de février et août 2024 et financée par la Fondation Partenariale Haute-Alsace (FPHA), porte spécifiquement sur l’agroforesterie.

Aussi, après avoir brièvement présenté les principaux résultats, nous exposerons différentes questions qui émanent de cette pratique agricole disruptive. En tant que véritable corridor écologique potentiel, elle soulève des questionnements autour de la définition et de la qualification juridique tant des services écosystémiques rendus que des haies ou arbres plantés.

I.- Que nous révèlent les démarches d’agriculteurs qui s’engagent dans la transition agricole ?

Différents récits d’agriculteurs mettent en avant un besoin de proximité, de reconnexion à la nature, une empathie particulière aux non-humains, une façon de penser les solidarités comme « une vulnérabilité partagée » (V. Erné-Heintz , W. Landwerlin, « Hecke un Feld. Haies et champs : une ethnographie des haies champêtres alsaciennes », Essence graphique, 2025, 20 p. A LIRE ). Dès lors, le champ devient un lieu de soins et de considérations. L’agriculteur adopte une démarche systémique et envisage la fertilité des sols, la vie organique dans les sols et la santé des plantes et des animaux comme un tout interconnecté : il s’inscrit dans une démarche visant à ne pas porter à atteinte (non-recours au labour, réduction des insecticides), à réparer, à restaurer, à soigner le sol avec un focus particulier autour de la relation à l’autre : le ver de terre, l’abeille, etc. Citons quelques verbatim d’agriculteurs : « Les sols sont nos alliés. Ils nous rendent des services » ; « En creusant sous nos pieds, il y a des microorganismes, des bactéries par milliers. C’est notre sol ça. On ne les voit pas, mais ils sont là. Ils sont précieux. Le sol, il est vivant. » ; « Le ver de terre, c’est un travailleur de l’ombre. C’est notre meilleur ami. ». Ita est, l’agriculteur se définit comme un « travailleur du vivant » qui fait avec la nature, qui donne du temps à la nature ; il ménage plutôt qu’aménage.

Cette prise de conscience retrace les différentes caractéristiques du care mises en avant par Tronto (J. Tronto, Moral Boundaries: A Political Argument for an Ethic of Care, 1993, trad. Un monde vulnérable. Pour une politique du « care », La Découverte, 2009) : un sentiment d’être « obligé », un besoin d’être en connectivité, d’incarner, de vivre, de ressentir, d’attachement entre le planteur et la nature. En somme, la transition agricole va plus loin qu’une simple adaptation (C. Compagnone, C. Lamine, L. Dupré, « La production et la circulation des connaissances en agriculture interrogées par l’agroécologie : De l’ancien et du nouveau », Revue d’anthropologie des connaissances, 2018, 12(2), p. 111-138 ; Erné-Heintz, 2019, préc.) ou résilience ; elle fait appel à des valeurs, à une éthique comportementale mobilisatrice et sujette à susciter de nouveaux engagements. Aussi, il n’est pas anodin que l’objectif de diversité et la volonté de recréer des infrastructures écologiques reviennent souvent dans nos entretiens (refuge pour la faune, effet positif en termes de pollinisation) : les planteurs de haies reconnaissent les services écosystémiques rendus par les haies. Ils souhaitent à la fois améliorer leurs systèmes de production pour parvenir à « un système plus en accord avec la nature ». En somme, la haie est à la fois le révélateur d’un besoin de protection des cultures, ainsi que des sols. La haie est envisagée à travers des fonctions élargies, comme une solution fondée sur la Nature pour la Nature. Les planteurs de haies expriment alors un souhait de composer avec la nature plutôt que contre. Ces plantations de haies mettent en évidence une dépendance, une connectivité qui a pour objectif de réfléchir au moyen de dépasser la vulnérabilité aux risques climatiques.

Émerge ainsi une éthique de responsabilité où l’attention portée aux non-humains devient un facteur d’engagement dans une trajectoire disruptive. Cet engagement relationnel transformateur et sensible apparait comme un facteur explicite dans la prise de conscience de penser autrement le modèle agricole au sens de « tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre ‘monde’, en sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible » (Fisher et Tronto, 1991 cité in Tronto, 2008). Il relie la qualité du sol à la santé humaine, et cette dernière à la santé animale et à l’écopathologie (la santé dans les élevages). Ici, agriculture et alimentation sont liés (C. Lamine, Y. Chiffoleau « Reconnecter agriculture et alimentation dans les territoires : dynamiques et défis », Pour, 2012, 215, p. 85-92) en questionnant l’origine de certaines désordres sanitaires (épizooties, zoonoses) sous l’angle de l’interface « animal – humain – écosystème » (Erné-Heintz, 2025). Le glissement du modèle productif vers la santé environnementale, le One Health, est patent.

II.- L’agroforesterie, un commun ?

Cependant, les pratiques d’agroforesterie font émerger une relation plurielle entre l’agriculteur et la société du fait des services environnementaux rendus par la plantation de haies ou d’arbres champêtres. Ces services doivent-ils faire l’objet de compensation économique dès lors que le planteur subit des coûts privés (pertes de rendement du fait d’une emprise foncière, durée de travail augmentée, coût des plantes et de l’entretien) ? En réalité, l’agroforesterie figure dans la Politique Agricole Commune : d’une part, via le paiement vert, elle se définit autour d’une SIE (Surface d’Intérêt Ecologique) mesurée en hectares en agroforesterie ; et d’autre part, dans la mesure 8.2 « Aide à l’installation des systèmes agroforestiers » notamment dans le cas des haies brise-vent ou intra-parcellaires. Clairement, l’arbre est appréhendé comme un support de conditionnalité, elle-même liée au respect d’exigences contenues dans les BCAE (Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales) à savoir liées à l’environnement, au changement climatique, à la préservation des sols, à la santé ou encore au bien-être animal dans un but de maintenir des particularités topographiques (BCAE-7). Autrement dit, l’agroforesterie est économiquement et juridiquement reconnue pour les bénéfices environnementaux attendus.

Pour autant, planter un arbre n’est pas anodin puisqu’elle soulève aussi la question du lien entre le planteur et le propriétaire foncier, dès lors que ces deux derniers sont différents. En principe, le bailleur ne peut pas planter sans l’accord de son preneur et vice-versa. De plus, une rangée bocagère peut influencer la valeur foncière du patrimoine : la présence d’arbres, si elle réduit la surface cultivée, peut conduire à une réduction du loyer pour tenir compte des contraintes d’entretien par exemple alors même que leur présence procure des services environnementaux collectifs. En d’autres termes, le déploiement de l’agroforesterie soulève des questions concernant les relations entre preneur rural et propriétaire foncier à travers l’obligation réelle environnementale (C. env., art. L. 132-3) et sur l’effet de ces arbres sur le statut du bail rural.

Dès lors, quel est le statut juridique de l’arbre ou d’une rangée de haies ? Peuvent-ils être considérés comme des communs ? Dans tous les cas, ces pratiques soulèvent également des questions intergénérationnelles qui dépassent le principe de solidarité écologique tel qu’il apparaît dans la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages qui modifie l’article L. 110-1 du code de l’environnement et qui « appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision publique ayant une incidence notable sur l’environnement des territoires concernés, les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés ». Ce même article indique d’ailleurs que « Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins […] les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l’air, la qualité de l’eau, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d’usage. ».

Conclusion

Ces questionnements ne sont pas sans lien avec le mouvement de personnification de la nature ou de ses éléments. De façon moins radicale, Vanuxem (S. Vanuxem, Des choses de la nature et de leurs droits, Quae, 2020) envisage une autre voie, celle du droit des servitudes, une servitude pour les aménités environnementales. Elle serait alors l’expression de la reconnaissance d’une interdépendance écologique dans un territoire : planter un arbre deviendrait alors un acte individuel de solidarité écologique qui raconte une autre trajectoire pour « faire commun ». Nul doute que le développement de pratiques d’agroforesterie suscitera des débats entre juristes.

Remerciements

Nous remercions nos soutiens financiers à savoir la Fondation Partenariale Haute-Alsace et la Région Grand Est, de la DREAL et de l’ARS, dans le cadre du Plan Régional Santé Environnement 3.

Merci aussi à Éric Maire (Ingénieur de Recherche CNRS au LIVE, UMR 7362 CNRS, de Strasbourg), ainsi qu’à Marie Durand (Maîtresse de conférences à l’Université de Strasbourg) pour leur accompagnement dans cette aventure.

Bibliographie complémentaire

Erné-Heintz V., Landwerlin W. (2025), « Hecke un Feld. Haies et champs : une ethnographie des haies champêtres alsaciennes », Essence graphique, 20 p.

Erné-Heintz V. (2025), « Du care dans le système alimentaire : plaidoyer pour une démarche One Health », De la vulnérabilité au soin : regards réflexifs sur le care. Une vulnérabilité partagée comme nouvelle éthique, dir. scientifique, Mare et Martin, p. 159-167.

Erné-Heintz V. (2024), « Agriculture : entre le besoin d’une concorde agricole et l’envie d’un nouveau contrat social », n°234, https://www.jac.cerdacc.uha.fr/agriculture-entre-le-besoin-dune-concorde-agricole-et-lenvie-dun-nouveau-contrat-social-v-erne-heintz/

Erné-Heintz V. (2024), « Entre tradition et modernité, une transition agricole porteuse d’héritages et d’expériences ou comment mettre en champs une créativité soucieuse de durabilité », L’interculturalité au service des transitions. Repenser la vie et l’éducation de l‘humain en Anthropocène, sous la direction de Chalmel L. et Herrmann-Israel A., éd. Peter Lang, vol. 5, p. 40-48, https://www.peterlang.com/document/1318345

Erné-Heintz V. (2024), « La transition agricole ou la capacité à s’émanciper de contraintes », Revue Juridique de l’Environnement, Société française de droit de l’environnement (SFDE), n° spécial « Les transitions agricoles : quelle place pour le droit ? », p. 27-40, https://www.jle.com/fr/revues/rje/e-docs/la_transition_agricole_ou_la_capacite_a_semanciper_de_contraintes_352999/article.phtml

Erné-Heintz V. (2024), « Du care dans le système alimentaire ou comment le sensible transforme les liens entre alimentation et agriculture », Risques, Etudes et Observations, 2024-2, p.6-24, https://www.riseo.cerdacc.uha.fr/wp-content/uploads/2024/07/Riseo-2024-1-Final-1.pdf

Erné-Heintz V. (2021), « Au sujet de la praxéologie de l’accompagnement agricole », https://www.sfer.asso.fr/source/jrss2020/articles/E52_Erne_Heintz.pdf