Blandine ROLLAND

Professeur de Droit privé

Directrice du CERDACC (UR 3992)

Présentation de la conférence

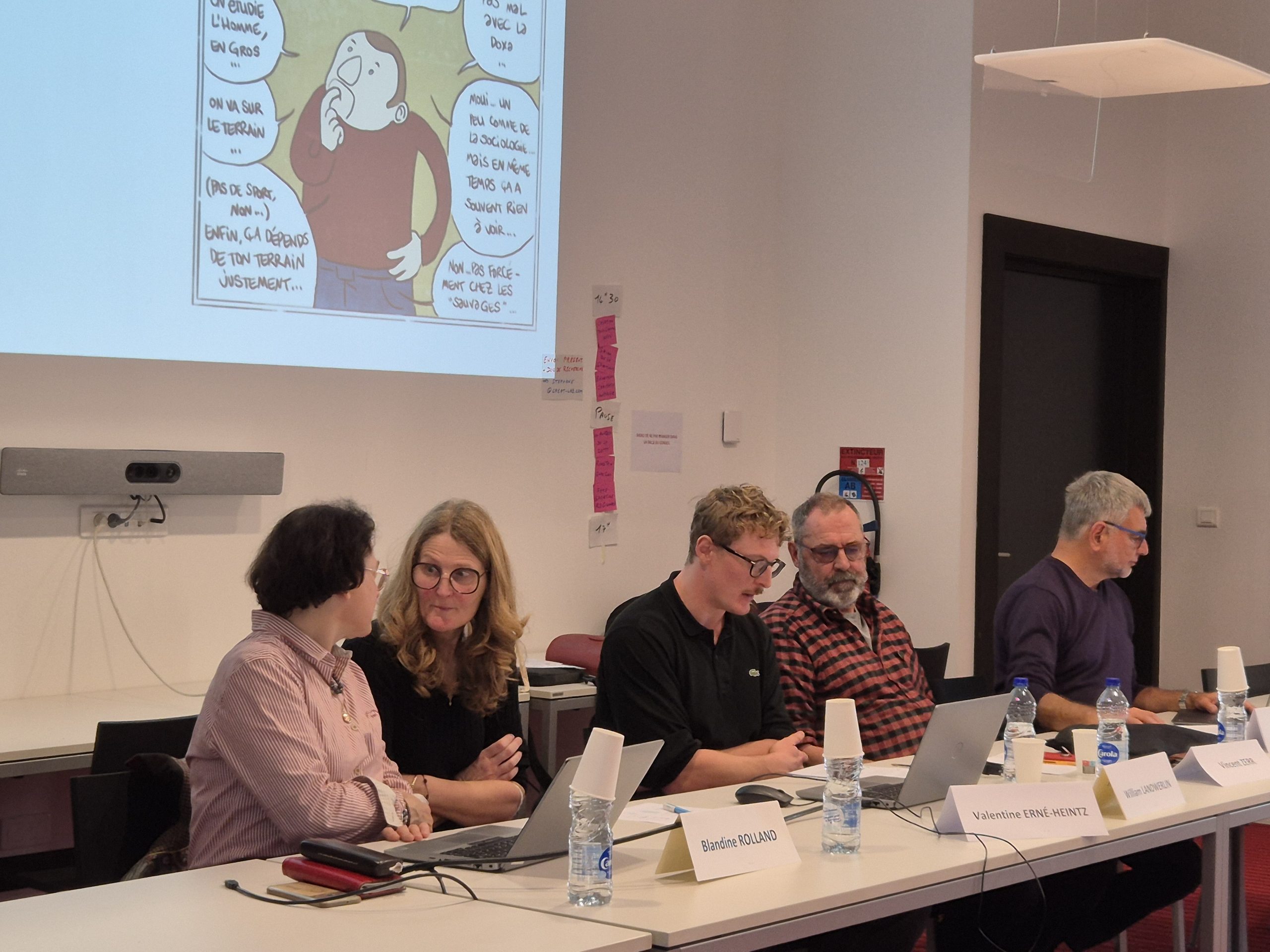

Le 13 novembre 2025, le CERDACC a organisé à Mulhouse (Campus Fonderie) une conférence sur l’agroforesterie intitulée « Haies et champs : une ethnographie des haies champêtres alsaciennes » (https://www.jac.cerdacc.uha.fr/event/conference-haies-et-champs-une-ethnographie-des-haies-champetres-alsaciennes/). Y sont successivement intervenus : Valentine Erné-Heintz (Professeure des universités à l’Université du Havre), William Landwerlin (diplômé en anthropologie sociale et culturelle), Dominique Zerr (agriculteur à Dangolsheim) et Eric Maire (Ingénieur de recherche, LIVE UMR 7362 CNRS, Unistra).

Il s’agit de présenter les conclusions d’une étude de terrain menée en 2024 et 2025 (Voir déjà : V. Erné-Heintz et W. Landwerlin, « Que nous dit l’agroforesterie de la transition écologique ? Bilan de deux recherches empiriques » : JAC n° 250, oct. 2025, https://www.jac.cerdacc.uha.fr/que-nous-dit-lagroforesterie-de-la-transition-ecologique-bilan-de-deux-recherches-empiriques-v-erne-heintz-et-w-landwerlin/). Cette étude, financée par la Fondation partenariale de Haute-Alsace, a donné lieu à la rédaction d’un rapport publié (W. Landwerlin et V. Erne-Heintz, Hecke un Feld. Haies et champs : une ethnographie des haies champêtres alsaciennes, 2025 : https://hal.science/hal-05318334/).

Cette conférence du 13 novembre 2025 s’est achevée par un « rapport conclusif » qui a été présenté par Blandine Rolland (Professeur des Universités à l’UHA, directrice du CERDACC – UR 3992). Le voici.

Rapport conclusif

Cette conférence s’intéresse aux haies champêtres d’Alsace. Dominique Zerr et William Landwerlin ont utilisé l’expression simple et courante de « haie ». Pour le dire plus savamment avec Valentine Erné-Heintz, on peut parler d’« agroforesterie ». Mais Éric Maire préfère le terme de « composante arborée » en raison du sens polysémique du mot utilisé pour témoigner des arbres « hors forêt ». Il est aussi proposé de considérer la haie comme une unité ligneuse de 25 mètres au moins, de largeur de moins de 10 mètres au sol et ne comportant pas de discontinuité de plus de 5 mètres (définition de l’OSB, DSB, 2021). Bref, c’est un « élément structurant du paysage ». Mais elle ne peut pas exister sans l’agriculteur et les cultures et/ou l’élevage.

Quant à l’agroforesterie, elle répond à plusieurs définitions. Pour les uns, elle correspond à des pratiques individuelles développées sur une parcelle. Pour les autres, c’est un système dynamique de gestion de l’espace rural. Des tensions existent donc autour de la notion même d’agroforesterie.

Les enjeux de la haie, développés au cours des interventions, peuvent être résumés en deux idées : c’est un lieu, un lieu de partage ; elle appelle un temps, le temps long.

I.- La haie, un lieu de partage

Selon Éric Maire, l’arbre dans le paysage est un « sujet partagé ». A travers les différentes interventions, apparaissent d’une part des objectifs partagés et d’autre part des intérêts partagés.

A.- Des objectifs partagés

La haie répond à des objectifs variés que William Landwerlin a présentés successivement.

Elle répond aux enjeux de la transition environnementale. Planter des arbres est bon pour le climat, les haies favorisent la biodiversité. Elles permettent de produire autrement. Elles s’insèrent dans la trame verte et bleue qui quadrille la France.

Parmi les objectifs relevés par les intervenants, les objectifs agronomiques sont en lien avec la protection des sols, le bien-être animal (l’ombrage en période estivale ou encore le broyage des haies inséré dans le paillis des animaux). La haie rend des services écosystémiques (biodiversité, fertilité des sols, pollinisation, etc).

La haie participe aussi à l’objectif de prévention des risques naturels : stabilisation des sols pour éviter les coulées de boues, gestion du stress hydrique.

B.- Des intérêts partagés

La haie fait se rencontrer de nombreux intérêts qu’elle tente de concilier. Ainsi l’agriculteur exploite les terrains tandis que les promeneurs y passent. La haie est aussi un facteur de délimitation parcellaire entre les propriétés.

Mais une question essentielle se pose : qui plante les haies ? qui en retire des bénéfices ? Il convient de distinguer si le propriétaire exploite lui-même en « faire-valoir direct » ou bien s’il y a un exploitant agricole fermier et un propriétaire des sols. Cela conduit à des questionnements juridiques qu’il conviendrait d’approfondir lors d’une autre conférence autour de la propriété privée, de l’apport éventuel de la proposition des « communs » …

Mais il apparaît que les haies elles-mêmes ne sont pas toujours « partagées » dans le milieu agricole. Plusieurs facteurs y contribuent : le coût de la plantation ; les critiques des pairs, des voisins de l’entourage, notamment à propos de l’entretien et de l’élagage des haies qui ont souvent tendance à déborder chez les voisins … Les haies et leur aspect un peu « sauvage » s’opposent à l’ordre, le fameux Ordnung alsacien rappelé par Dominique Zerr !

Peut-être le temps permettra-t-il d’apaiser ces tensions ?

II.- La haie, sur un temps long

La haie témoigne du temps qui passe, d’un temps long, découlant de la vie des arbres et arbrisseaux qui la composent.

Les arbres ou arbustes divers qui constituent les haies mettent du temps à pousser. Le temps de production du bois est beaucoup plus long que celui des productions agricoles classiques.

Se pose alors la question de la transmission de l’exploitation et du bien aux enfants ou aux héritiers plus largement. Comment rendre compatible cette continuité et la faire admettre aux successeurs ? « Planter une haie, c’est avoir le sentiment d’être responsable, de ne pas être propriétaire mais dépositaire ». Cette belle phrase montre parfaitement que le recours aux haies relève de la responsabilité sociale des agriculteurs ou des viticulteurs. Car se sentir responsable, c’est une démarche de prévention des risques de toutes sortes qui pèsent sur nous, notamment le risque climatique.

Enfin, ce temps long est celui de la production des savoirs. En effet, la cause première de la tenue de cette conférence est une recherche universitaire menée par les intervenants auprès de plusieurs agriculteurs alsaciens, avec le soutien de la Fondation partenariale de Haute-Alsace. En conclusion, cette étude de terrain invite à rechercher une meilleure structuration des coopérations dans les paysages et les territoires.